幼児教育科

3つのポリシー

アドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)

求める

教育目的に定める人材を育成するため、保育者になりたいという熱意を持ち、教育目的に向かって不断の努力を惜しまない者、さらには高等学校までの基礎的な学力を有する者を入学者として求める。 このような入学者を適正に選抜するため、多様な選抜方法を実施する。

カリキュラムポリシー(教育課程の編成・実施方針)

育てる

建学の精神である「誠の精神」に基づき、幼児教育と保育士養成に関する専門性の修得に加えて、豊かな人間性を涵養し、高い教養を体得する教育課程を編成し実施する。

具体的には、基本教育科目においては、社会、歴史、哲学、自然に関する科目、コミュニケーションスキルとしての日本語、英語、そして地域性を鑑みてポルトガル語、さらには情報処理と健康・スポーツの科目を配置する。専門教育科目においては、幼稚園教職課程と保育士養成課程の科目を配置するほか、それに加えてゼミナール科目を配置し、教育内容の統合化を行う。

ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与方針)

送り出す

建学の精神である「誠の精神」に基づき、「誠の人」として、高潔な倫理観と豊かな人間性を持つ保育者を養成する。具体的には保育者としての理論・技術・実践力を修得し、そのうえで、責任感と誠実さ、社会性、向上心を身につけた者に対して卒業を認定する。

2年で保育のプロを目指す

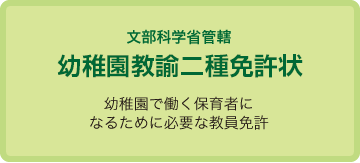

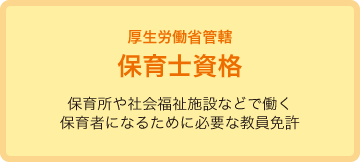

指定された科目を履修することによって取得できる免許・資格

認定こども園で働く場合は、両方の資格が必要になります。

カリキュラム

基本教育科目

-

- 哲学

- 地域の歴史

- 自然科学概論

- 日本語表現

- スタディ・スキル

- 日本国憲法

-

- 英会話I

- 英会話II

- ポルトガル語I

- ポルトガル語II

- 情報リテラシーⅠ

- 情報リテラシーII

-

- 健康・スポーツ科学 (講義)

- 健康・スポーツ科学 (実習)

- 野外教育活動(集中)

- 総合科目A

- 総合科目B

1年次専門教育科目

-

- 教育原理

- 保育原理

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 社会的養護I

- 発達心理学

- 保育の心理学

- スマート教育入門

-

- 保育・教育課程論

- 幼児理解

- 表現A(音楽)

- 表現BI(図工)

- 表現BII(図工)

- 環境

- 健康

-

- 幼児音楽表現I

- 幼児音楽表現II

- 子どもの保健

- 保育実習指導I(保育所)

- 保育実習I(保育所)

- 教育実習事前指導

- 教育実習I

- ゼミナールI

2年次専門教育科目

-

- 乳児保育I

- 乳児保育II

- 教育社会学

- 子ども家庭支援の心理学

- 教育方法の理論と実践

- 保育内容総論

- 健康(指導法)

- 人間関係(指導法)

- 環境(指導法)

- ことば(指導法)

- 表現(指導法)

- 子どもの健康と安全

-

- 子どもの食と栄養

- 社会的養護II

- 幼児造形

- 幼児造形表現

- ことば

- 保育相談支援

- 子ども家庭支援論

- 子育て支援

- 特別支援教育

- 保育者論

- 障害児保育I

- 障害児保育II

-

- 教育実習事後指導

- 教育実習II

- 保育実習指導I(施設)

- 保育実習Ⅰ(施設)

- 保育実習指導II

- 保育実習II

- 保育実習指導III

- 保育実習III

- 保育・教職実践演習(幼稚園)

- ゼミナールII

- ゼミナールIII

子どものココロを読み解く 保育原理

保育の制度や歴史思想といった基礎理論を学びます。

福祉問題や法制度を理解する子ども家庭福祉

この講義では、子どもを取り巻く福祉問題や関連する法制度について、また子どもや家庭への援助について学びます。福祉職である保育士に必要な知識の習得を目標とします。

手遊びやリズムで楽しく表現(指導法)

手遊び・指遊びのレパートリーをひろげ、遊びのバリエーションを学びます。また、子どもの発達や季節、行事に合わせた選曲方法、楽器の選び方、奏法、器楽合奏曲の編曲法なども習得します。

作る喜びが想像力を広げる幼児造形表現

多くの実技体験を通して、材料や用具の使い方を知り、様々なスキルを身に付けます。保育者が物を作る喜びを知り、楽しむことができれば、それが子どもたちにも自然に伝わります。

PCの知識とテクニックを磨く 教育方法の理論と実践

メディアやインターネットについて知るとともに、パソコンやスマホを使って保育現場で活用できる教材を作る体験をします。情報社会を楽しく安全に過ごす方法を学びます。

運動遊びで身体と心を育む健康

身近な用具を活用しながら、発達段階に応じた安全な運動遊びの環境設定や適切な指導法について習得。また、グループワークも活用しながら、運動遊びの基礎知識・スキルを身に付けていきます。

教育実習・保育実習について

実習には「教育実習」と「保育実習」の2種類があります

教育実習とは

幼稚園で実習を行う教育実習は、幼稚園の先生になるために必要な科目の一つです。実際に幼稚園で子どもたちと一緒に過ごし、 先生方から指導を受けながら学びます。

保育実習とは

保育士の資格を取得するために必要な実習の一つです。講義や演習で保育所について学んできたことを実際に体験し、保育現場に立つことで 保育士としての仕事を実感します。

また、保育実習では保育所以外の福祉施設でも実習を行います。養護が必要な子どもたち、援助が必要な障害のある方々たちの支援をする施設で、保育士の仕事を体験し、学びます。

幼稚園とは

幼稚園は文部科学省の管轄する学校です。満3歳から満6歳に達し小学校に入るまでの幼児が通うことができます。現在、世界的に幼児教育の重要性が叫ばれていますが、日本では幼児期の特徴から、幼稚園での教育は、保育と言っています。設置者が、市町村などの公立のものと、学校法人である私立のものがあります。

保育所とは

保護者が、労働、妊娠、病気、介護などで子どもを保育することができないと認められるとき、保護者の委託を受けて、その乳児又は幼児を保育するために設置される厚生労働省の管轄する施設です。乳児とは、満1歳未満の子どもで、幼児とは、満1歳以上から満6歳で小学校に入学するまでの子どものことですが、発達過程から0・1・2歳児を3歳未満児、3歳以上6歳未満までを3歳以上児といっています。

施設とは

大きくは、児童福祉施設と知的障害者支援施設に分けられます。児童福祉施設では、保護者と生活することができない環境にある子どものための施設として、乳児院や児童養護施設など、また、子どもたちに何らかの障害があり、家庭で生活できない子どものための施設として障害児入所施設や、児童発達支援センターなどがあります。知的障害者支援施設では、入所している利用者の方々の日常生活の支援や、就労に向けた訓練・支援などを行います。

実習スケジュール

-

この時期は実習前ということで、基礎的な知識や技術、理論を講義を通して学びます。実習に対する心構え、子どもたちとの過ごし方など、さまざまな場面に対処できるように、基礎的な内容を身につけます。

-

5日間 教育実習Ⅰ現場の先生の指導方法を見て学びます。(1日の流れや子どもの様子、保育者の援助など学ぶことはたくさんあります。)12日間 保育実習Ⅰ(保育所にて実習)現場の先生の指導方法を見て学びます。(1日の流れや子どもの様子、保育者の援助など学ぶことはたくさんあります。)

-

15日間 教育実習Ⅱ1日のうちの保育活動の一部や、1日まるごと園児の指導を担当します。

-

12日間 保育実習Ⅰ(保育所以外の児童福祉施設等にて実習(原則宿泊を伴う))保育所以外の児童福祉施設を中心に施設の役割や援助者と利用者の関わり方などを学びます。

-

12日間 保育実習Ⅱ(保育所にて実習)※1日のうちの保育活動の一部や、1日まるごと園児の指導を担当するなど、保育実習Iより掘り下げた内容の実習を行います。

12日間 保育実習Ⅲ(保育所以外の児童福祉施設等にて実習(原則宿泊を伴う))※1日のうちの保育活動の一部や、1日まるごと園児の指導を担当するなど、保育実習Iより掘り下げた内容の実習を行います。

授業とはひと味違う!!

ゼミナールで専門分野を磨こう

1年生後期から開始され、幼児教育・保育の専門分野を少人数で掘り下げて研究します。

ゼミナール一覧(五十音順)

-

- 永岡ゼミナール

- 総合表現(劇づくり)

- 松澤ゼミナール

- 「健康」「身体」「運動」について考える

-

- 坂田ゼミナール

- 子どもと社会福祉問題

- 大橋ゼミナール

- 社会の視点から教育・保育を考える

-

- 山本ゼミナール

- 情報機器を使った情報発信と作品制作

- 鈴木ゼミナール

- 音楽・楽器・演奏を通して子どもたちとの関わり方、指導方法を考える

-

- 菅澤ゼミナール

- 子どもと造形表現

坂田ゼミナール

福祉への理解を深めよう!

坂田ゼミのテーマは「子どもと福祉」です。少子化や児童虐待など、子どもや子育てに関する数々の社会問題への対応が急務となっています。本ゼミではそれらの社会問題について理解し、保育者がどのような役割を果たせるかをゼミ生全員で考えていきます。

菅澤ゼミナール

子どもが楽しめる造形表現を研究しよう!

菅澤ゼミでは、「子どもと造形表現」をテーマに活動しています。実際に子どもたちと造形活動を通して関わることで、環境構成や導入方法、造形活動時の子どもへの声かけなどを考えていき、造形表現の楽しさを子どもたちに伝える技術を身につけていきます。

ハマタンのピアノ

一人ひとりの進み具合に合わせて、授業はすべて個人レッスン形式で行います。

ピアノが苦手でも安心して授業が受けられます。夢に向かって一緒にがんばりましょう!

入学前ピアノ講座

入学前に、ピアノを弾くための基礎を学びます。

1年生

ピアノに触れ、ピアノを楽しみ、不安解消!個人練習室もたくさんあり、先生にも質問できます。ハマタンは、授業外レッスンも充実しています。レッスンで感じている疑問や悩みは先生と一緒に解決しましょう。

2年生

就職対策ピアノレッスン

希望者には就職対策のレッスンを行います。安心して就職試験に臨めます。